母子登校や不登校に悩む毎日…「同じことでガミガミ言って後悔する」のループから抜け出したい!

ブログをお読みいただきありがとうございます。MIKURU・MIRU代表の山下です。

今回は、タイトル通りのテーマで記事を書いていきたいと思います。

どれを調べても同じ情報に見える

母子登校や不登校で悩まれているみなさんは、一度は

『母子登校 原因』『不登校 どうしたらいい』

というような、解決策を検索されたことがあるといいます。

『母子分離への不安があるから』

『学校が子どもにとって心理的に安心、安全な場所じゃないから』

『甘えさせることが足りていない愛情不足だから』

『発達に課題があるかも』

『親の関わりが原因だ』

『休ませなきゃだめ』

『休ませちゃだめ』

読めば読むほどすべてが正しく、すべてが疑わしく見えてきますよね。

その中でも『これ、よさそう』と思った考え方や手法を実践してみたことはあるでしょうか。

実際に、『わたしはこの方法でうまくいったよ』という方もいるので、もしかすると…と期待をしてやってみる。

でも、うまくいかない。

じゃあ、あの理論はどうだろう?とやってみる。そのやり方でうまくいった人の体験談もたくさん読んで、

『今度こそ…!』

…このようなことを繰り返して、期待しては挫折し、調べては取り組み、期待しては挫折し…

どんどん考えることもしんどくなってきて、心だけでなく、母子登校による毎日の子どもの付き添いで身体的にもヘトヘトだったり、不登校に悩むストレスから眠れなくなったり、白髪が急に増えたり、痩せたり、老けてしまったり…

それでも毎日暗い顔をしていられないので、明るく振る舞うフリをしながら、家や職場にいる。

実際に不登校や母子登校で悩まれている親御さんは、つらくても頑張って無理をしているかたがとても多いです。

私は、これまで身体が悲鳴をあげていることにすら気づかないほど頑張りすぎているお母さんをたくさん見てきました。

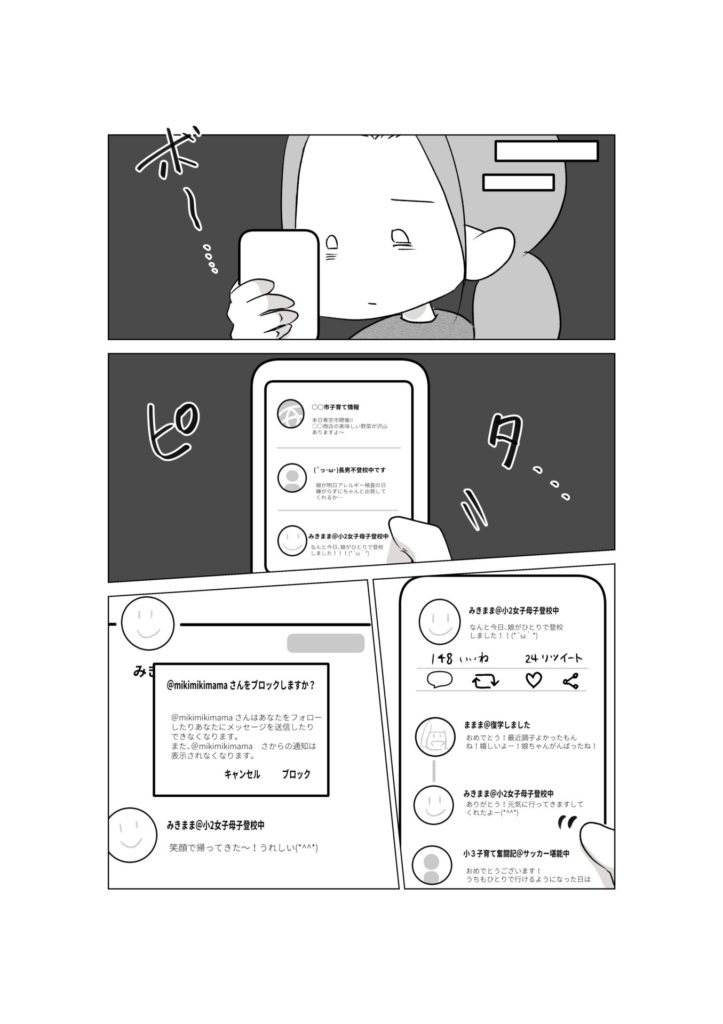

ネットでつながりをもち癒されることもあるけれど…

周りに相談できる人もいないし、ネットの中で知り合った方と情報交換しながら自分を励まして頑張っているという方も多いかと思います。

SNS、便利ですよね。

日記とはまた違い、自分の心の内を吐き出すだけでも少し気が楽になることがあると思います。

ネット上になかまができたりして、自分と同じ悩みを抱えた新人的な人もいれば、悩みを克服した先輩的な人もいる。

『自分だけじゃない』と思うと気持ちが少しだけ軽くなるし、現実の周りには言えないような心のうちをさらけ出してわかってくれる人がいることが嬉しくなりますね。

だけど、『なかま』と思っていた人が急に『卒業』することもありますね。

自分が新人だった頃から、気がつけば先輩ポジションに移りつつあったり。

自分が新人だった頃から、気がつけば先輩ポジションに移りつつあったり。

『自分の悩みがいつまでたっても解決しない!周りはどんどん「卒業」していってる!』

…とモヤモヤしたり、焦ってしまう。

一時的に居場所を求めて所属しても、所属したらしたでしんどい思いをすることもあります。

癒しの場だったはずなのに、よけいに疲れてしまうことってありますよね。

大事なのは客観視

実は、悩みというのは、悩めば悩むほど、どんどん『近く』なってしまいます。

たとえば、黒い丸●が書かれた画用紙が目の前にあったとします。

悩めば悩むほどその●にしか注目できなくなり、ほかの余白の部分に目が向けられなくなってしまいます。

そして気づいた頃には、自分がその余白の白い部分の認識ができなくなり、目の前が真っ黒になってしまうのです。

そしてこの黒い丸●は、『主観』といいます。

白い画用紙(余白)は、『客観視』といいます。

主観的に物事を見過ぎてしまうことで、偏った情報にしか受け取れなくなってしまったり…。

じつは、大事なのは『客観視』です。

私は、お子さんが生まれてから大きくなるまでの親子のこれまでのやりとりをおうかがいしていて、誰かのせい、など家族の中に犯人捜しはしません。

お父さんもお母さんもこれまで最善と思うやり方でお子さんと関わってきていることは素晴らしいことです。

母子登校や不登校や育てにくさなど、うまくいかない理由は、ただ『無意識的な選択』と『客観視の難しさ』が関係しているだけだと思っています。

朝起きてから夜寝るまで、私たちは数多くの選択をしてきています。

起きるか、顔を洗うか、ご飯は何にするか、誰に何を言うか…このような数多くの選択を、行い続けています。

なにも考えなくても習慣化されていて勝手にトイレに行けたり歯を磨けるのは、無意識的に体が勝手に動いていると思いきや、実は厳密にいえばちゃんと脳の中では考えて選択をしています。

そして、トイレに行くとか歯を磨くのと同じレベルで、親子のやりとりの中では無意識的なやりとりが日々行われています。

子どもの話をどういう態度で聴くかとか、子どものやったことにどう反応するかというのは、反射的であったり、無意識的であることが多いです。

「同じことで何度もガミガミ言って後悔する」のループから抜け出したい!

「同じことで何度もガミガミ言っては後悔する」というループから抜け出したい、「子どもの言いなりになって自分を削るような関わり」から抜け出したい。

親⼦のやりとりを振り返りたいと思われているのであれば、何よりも客観視が大事だと思います。

例えば、

・「だから⾔ったじゃない」→ママやパパのいうことを聞けないあなたは、だめな子。

・「まだ早かったかもね」→まだ、⾃分⾃⾝で責任をとるのは無理ね。

・「本当にできるの?(嫌味)」→どうせあなたには無理でしょ。

これらの⾔葉には裏メッセージが含まれ、⼦どもの⾃⼰肯定感を下げかねません。

人の行動は自動化・習慣化されていて、反射的に意思決定をしているので、親御さんの自動化しているパターンに対して気づきを持つことが大切です。

親御さんが気づきを得ることで、自分の条件反射以外のパターンを理解できて、さらにちがう反射・対応パターンを知っていく。

そうすると、自分の意思決定が数ある意思決定のひとつに過ぎないことに気づき、客観と呼ばれる理想状態に近づいていきます。

客観視は難しい

実は、客観的に物事をみれるという考え(思い込み)は現代の哲学や脳科学において無理だと言うことが言われています。

「えっじゃあ積んだ…」

と思うかもしれませんが、大丈夫です。

オススメは、親子のやり取りをノートに書き起こしてみる「家庭ノート法」や、ボイスレコーダーで録音してみるやり方です。

私はペアレンツキャンプに所属していたときも、そして今もたくさんの家庭ノートを見てきていますが、明らかにサポートの初期と卒業時期では親御さんの「視野の広さ」が違うことが分かる結果になっています。

はじめはノートに親子のやりとりを記入するだけで精一杯でも、次第に対応をしながら「おそらくこれは家庭ノートの添削でアドバイザーから×と添削されるだろうな」ということが分かるようになってきます。

何度も、書いては第三者の視点で添削するということを繰り返していくことで、どんどんご自身のご家庭の状況を見る目がかわっていきます。

上記にもあるように、親御さんが気づきを得ることで、自分の条件反射以外のパターンを理解できて、さらにちがう反射・対応パターンを知っていく。そうすると、自分の意思決定が数ある意思決定のひとつに過ぎないことに気づき、客観と呼ばれる理想状態に近づいていきます。

添削を受けなくても、ボイスレコーダーで聞き返してみるだけでも「えっ、私こんなこと子どもに言ってたの?」となるかもしれません。

まとめ

母子登校や不登校の原因はケースによって様々ですので、解決方法も様々です。

あくまでも「うちはこのやり方で上手くいったよ」は、そのご家庭の成功した方法、合っていた方法と言えます。

治療が必要なのか、親のカウンセリングが必要なのか、子どものカウンセリングが必要なのか、学校の環境を整えるべきなのか、家庭内のやりとりをかえるべきなのかはご家庭によって正解が異なります。

しかし、家族療法をベースに家庭教育支援を行っている身としましては、「家庭教育」が大切だと感じています。

その理由は、stand.fmでもお話していますので、よろしければ聴いてみていただけると嬉しいです。

まずは自己流でお試しいただき、うまくいけばそれが一番だなと思います(*^_^*)

しかし、専門家のサポートや意見を聞いてみたいな、と思う場合がありましたら、是非お気軽にお問い合わせくださいね。

👇LINEでかんたん相談

このブログ記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。

親まなびアドバイザー まいどん先生

👇応援よろしくお願いします!!

![]()

にほんブログ村

👇公式LINEはこちら