子どもが『勉強をしない』『新しいことにチャレンジしない』のはなぜか

ブログをお読みいただきありがとうございます!まいどん先生です 🙂 今回は、

遅れている分の勉強もしないし…。

いつも自分に自信がないなんて言うので、だったら何かひとつでもこれというものを決めて取り組んだら?と思うんですけど、やりません。

どうしたらチャレンジする子になりますか?

こちらをテーマに記事を書いてみたいと思います。

「前に進んでいる感」がないと不安になってしまうお母さん

よく、支援のご相談の場では、

このようなことを耳にします。

MIKURU・MIRUの家庭支援は、家族療法をベースにしており、ご家庭の様子を親子会話から把握し、お子さんや親御さんの性格をカウンセラーがつかんでいきます。

そして、ご家庭内で母子登校や不登校やお子さんの不安(分離・嘔吐・会食・広場等)に影響を与えているやりとりがあるかを分析します。

さらに、お子さんの自立や成長を促すための家庭教育と、親子の絆を深めていくために親がどのような視点で子を見るのが良いか?関わるとよいのか?ということをアドバイスしたり、親御さんと一緒に考えています。

復学をメインとした支援ではないけれども、お子さんの不登校や母子登校が支援を受けることで結果的に乗り越えられたということが多く、今回テーマとしてあげさせていただいたようなご家庭も、親御さんは『復学第一というよりも、子どもが自分の居場所を見つけること。親子の関係をよりよいものにしたい。それが目的です』と支援を受けられ、カウンセリングを受けていただくうちにお子さんが復学をしました。

復学第一ではないと考えてはいたけれども、しかし『このままでいいの?』という不安がやってきたとお母さんはいいます。

確かに、せっかく支援・カウンセリングを受けているのに、『現状維持』『停滞』しているように感じると、なんだか焦ってしまうもので、支援の初期はとにかく親御さんに沢山の情報・気づきがぶわーっとシャワーのように注がれることが多く、「え?自分たちだけで似たようなことを取り組んだ時はうまくいかなかったのに、今回はなぜ似たような取り組みをしたら上手くいったの?」と驚かれることもあります。

ダイエットでも、食事を減らしたり、運動をしてすぐに体重や体脂肪率が下がってくると、よっしゃー!これこれー!となりますよね。

取組がそのまま結果に、すぐに直結する。

これはなかなかの快感だと思います。

しかし、変化が止まったら・・・「このやりかたでいいの?」となる。

でも、実はこの停滞期・現状維持期がめちゃくちゃ大事で、ダイエットなんかはこの時期を乗り越えるとまたガクンと体重が落ちることがあります。

最近は「チートデー」ということばを使われる方が多くなってきましたが、ボディビル大会に出ておられるような選手の方々は、大会に向けて鍛えたり蓄えてきた脂肪を減らし、体を枯渇させ、効率よく体脂肪率を下げるために計画的に水分や塩分摂取量を調整しますし、体重の落ちがゆっくりになったら、10,000キロカロリーくらいの食事をとることもあります。

しかもその摂取する食事は、好きなものを何でも…というわけではなく、「脂質をカットした炭水化物をとにかく食べる」と、お餅をなん十個も食べる。塩分も計算すべきだからお餅にかけられるのは蜂蜜のみ…みたいなことがあるようです。

…と、私は『フィジークやフィットネスビキニやボディビル選手の1日動画』みたいなのをみるのが好きなのでにわか知識を書いてしまいましたが、ダイエットの停滞期は必ず起こるもので、それを計算して選手たちは日々自分の身体と向き合ってきているように、お子さんやご家庭の変化も、現状維持期・停滞期は必ずやってくるものだと私は捉えています。

停滞期に新しいことをやってしまうお母さん

そしてこの停滞期、前に進んでる感が得られずソワソワしてしまう方・新しいことに飛びついてしまう方・今「ある」ことに感謝を忘れないようにしようとする方…の3パターンにわかれることが多いです。

①前に進んでる感が得られずソワソワしてしまう方

こういった方は、不安になりながらも

「先生、いまうちは停滞期みたいな感じがするのですが、向かっている方向はこれでいいと思っていて大丈夫ですか?」

…と相談をしてくださいます。

そしてこちらからも、停滞期や維持期の必要性を説明させていただき、ご安心され、とにかく今のよい状態を維持しようと努めておられるうちに「あれ?なんだかあの子こんなことも出来るようになってる」と、お子さんの変化に驚かれることがあります。

②新しいことに飛びついてしまう方

このタイプの方は、事後報告であることが多いです。

サラッと「これをはじめました」と家庭ノートなどでご報告をいただくことがありまして、もちろん何でも「これをやっていいですか?」など、こちらに許可を得る必要はないのですが、

あきらかに支援との相性が悪い取り組みをしているときもあり…。

内心「あ…これは…ちょっとしたら問題が起きるかもしれないぞ…」と私は思うのですが、せっかく親御さんがご自身で考えてはじめられたこと。

私が「それはやめたほうがいい」などとは言えませんので、静かに見守り、そして問題が起きたら、一緒に解決策を考え(あらかじめ考え済みで答えを温めている場合もあり)、新しい何かに安易に取り組むことのデメリットを身をもって体感されるのを待つことがあります。

③今「ある」ことに感謝を忘れないようにしようとする方

このタイプの方は「先生、いまは停滞期みたいな感じですが、このまま頑張ればよいですよね。思えば半年前は、子どもが学校に行かないことにあんなに悩んでいました。今子どもが元気に行ってきますと家をでていくことがどれほど嬉しいことなのかを忘れないように自分に刻む時期だと思っています。喉元過ぎれば熱さを忘れると言いますもんね。自戒していこうと思います」と、仰います。

過去にご自身が経験してきたことをふまえ、「ある」ことを感謝しようと、自らの意思で言い聞かせるようにされている方です。

…と、3タイプ書いてみましたが、②の方が特に「子どもが新しいことにチャレンジしない」ということに不安を感じたり、イライラしたり、お子さんや現状に不満を募らせやすい印象があります。

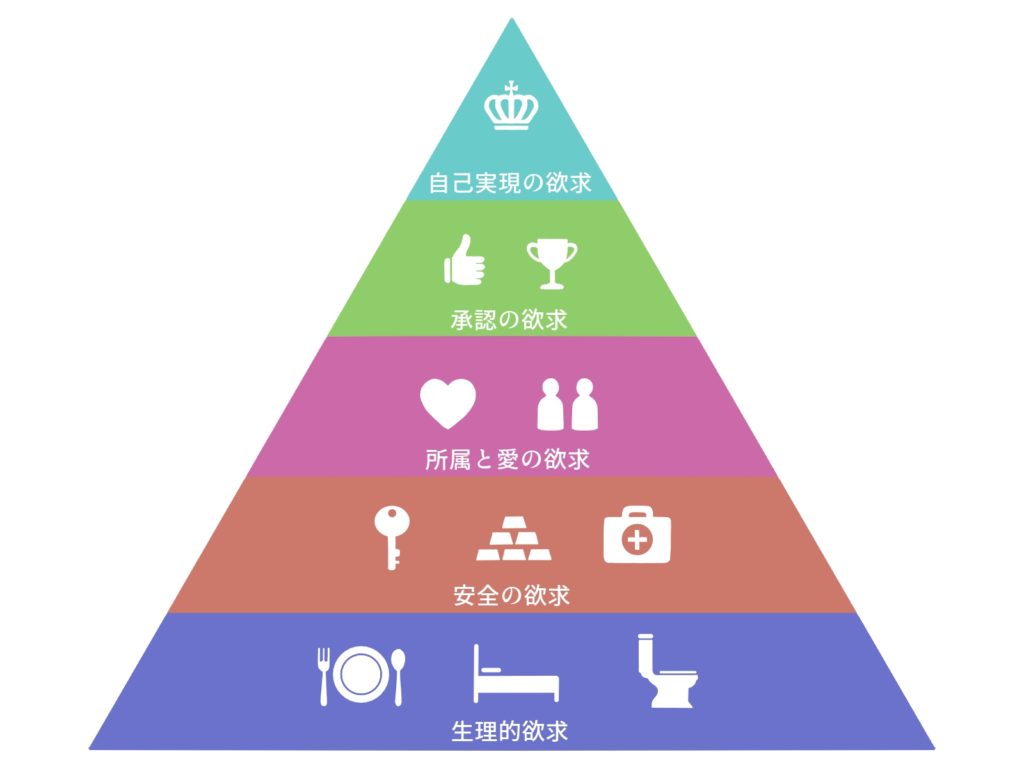

そして、そういった悩みを持たれる方に対しては、マズローの5段階欲求の話をすることがあります。

マズローの欲求階層説

アメリカの心理学者マズローは、人間の欲求というのは基本的にはこのような5つの段階(階層)にわかれていると考えました。

・生理的欲求

…食欲、性欲、睡眠欲などの生理的欲求

・安全の欲求

…安全な環境に身をおいていたい、健康でいたいなどの欲求

・所属と愛の欲求

…社会的欲求ともいわれる。所属したい。愛されたいという欲求

・承認の欲求

…自尊と承認の欲求(アドラーは承認の欲求を否定しています。人から認められたいという欲を持つと幸せになれないという考えです)

・自己実現の欲求

…自分の能力を発揮したい、達成感を味わいたいという欲求

まず、このブログを読まれているご家庭のお子さんは、ネグレクトなどがない限りは生理的欲求は満たされているお子さんが多いかと思います。

次に安全の欲求に関しては、虐待があるケースですとこれが満たされていない場合があります。

虐待には身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、ネグレクトがありまして、夫婦喧嘩が絶えなかったり、お子さんへの否定的な言葉がけが多い場合は精神的虐待に当てはまる場合があります。(またいずれ虐待をテーマに記事を書きたいと思います。)

所属と愛の欲求に関しては、親御さんから愛されている感覚があるかどうかという点が大事です。また、家庭以外の所属の場として、学校や習い事などに所属しているかどうかも影響を与えます。

承認欲求についてはみんなから称賛されたい・褒められたいといった欲です。

そして自己実現となると、承認されなくても自分のために突き進むことができるといったものです。

(もっと詳しく知りたいなと思われた方は、調べてみると色んな方が解説されていると思うのでぜひ^^)

必ずしも下から満たされないといけないというわけではないと言われているので、所属と愛の欲求が満たされていなくても自己実現欲求はある…という場合もあるのですが、順位付けとしては一応下から満たされるのが一般的とされているようです。

下から4つめまでが欠乏動機であり、自己実現欲求のみ成長動機と言われていますが、この成長動機というのが一番持つことが難しいものです。

かつ、大人でも、自分の精神状態が不安定ですと、なかなか自己実現をして自分を高めようとはならず、まずはこころを整えたい・癒されたい…と思いますよね。

子どもにおいても同じで、おうちが心が休まらなかったり、親御さんに愛されているか不安がある状態ではなかなか勉強や習い事を自主的に進めていこう…とはなりにくいです。

支援中のお子さんがたにおいても、部屋の片付けや家庭学習の取組ができるようになるのは支援後半になることが殆どであると親御さんがたにはお話しています。

おうちの会話がうまくかみ合っていなかったり、否定的な言葉がけが多い場合、勉強をしなさいと言っても子ども達はそれどころではないからです。

まずは安心したい。不安をなくしたい。心を落ち着かせたい。…そう思っているお子さんが多いです。

まとめ

登校が安定し、維持期や停滞期を乗り越えていった先に、「あれ?うちの子こんなにチャレンジ精神旺盛だったかしら?」「あれ?気が付けば宿題を自らしだした。自主的にチャレンジタッチをするようになった」なんていうことがあります。

親が変えよう・やらせようとするときは子どもはあんなに嫌がっていたのに、自分でやろうと思ったらサクッと出来てしまうんです。不思議ですよね。

「色々チャレンジさせないと世界が狭いままなのでは」と焦る方は多いのですが、急がば回れで、親子会話を変えていったり、維持期を乗り越えることをコツコツ取り組んだ方が結果的にお子さんがぐんと伸びる姿を見れるのが早いです。

支援においても、「子どもを変えたい」「子どもには親の思うようになってもらいたい」とあれこれ声掛けをしてやらせようとするご家庭と、物事(子どもの変化)には順番や段階があるのだと受け入れて取り組まれたご家庭を比べれば、支援スタート時期は同じなのに結果が全然違います。

そして子どもを変えようとされるご家庭ほど、親子会話をシェアする情報量が少ない…ということもありまして、実は親御さんはお子さんの成長というよりも、「ちゃんとした子どもを育てられている私」のほうに注目をしてしまっていて、子どもには興味関心を持てていないということがあったりもします。

そういったケースではなかなか状況がよくならない…ということがあるのですが、この話は長くなるのでまた別のブログにて書かせていただきます。

それでは、今回はこのへんで終わりたいとおもいます。

また次回のブログにてお会いしましょう 🙂

まいどん先生(公認心理師)

👇応援よろしくお願いします!!

![]()

にほんブログ村

👇Instagramはこちら